年齢を重ねるとともに、「食べ物が飲み込みにくい」「むせるようになった」「食事中によく咳き込む」といったお悩みを抱える方が増えてきます。これは嚥下(えんげ)機能と呼ばれる「食べ物や飲み物を口から喉、そして食道へと飲み込む働き」が弱くなっているサインかもしれません。

嚥下に問題があると、栄養状態が悪化したり、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)を起こすリスクが高まるため、早めの対応が大切です。その一つの方法として、近年注目されているのが**「嚥下調整食」**です。

そして実は、この嚥下調整食と深く関わりを持っているのが私たち歯科なのです。今回は、「嚥下調整食とは何か?」「歯科がどう関わっているのか?」を、わかりやすくご紹介します。

■ 嚥下調整食とは?

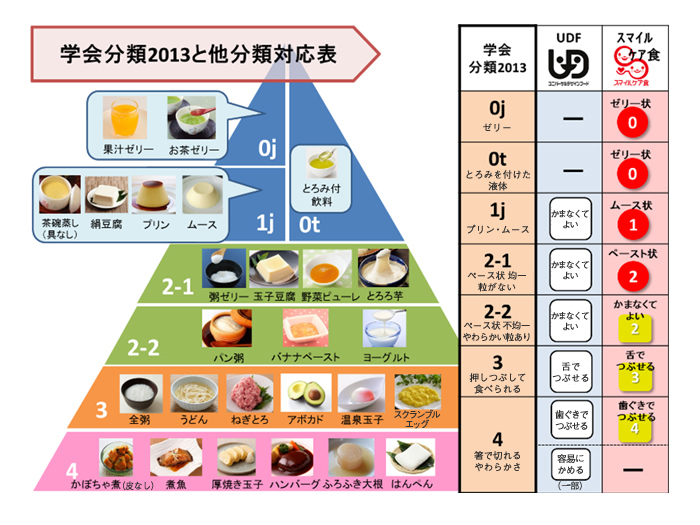

嚥下調整食とは、噛む力や飲み込む力が弱くなった方のために工夫された食事です。日本摂食嚥下リハビリテーション学会が定めた「嚥下調整食分類2021」に基づき、食品の形態や調理法が段階的に分類されています。

たとえば、

- 「ペースト状にしたもの」

- 「とろみをつけた飲み物」

- 「やわらかく煮込んだ料理」

- 「口の中でまとまりやすい食材」

など、患者さんの嚥下機能に応じて、誤嚥のリスクを減らしながら必要な栄養をとれるよう工夫されています。

■ なぜ歯科が関わるの?

「食べること」は、「歯で噛む」ことから始まります。つまり、お口の健康が損なわれていると、嚥下調整食だけでは補えない問題が起こることがあるのです。

具体的には以下のような関わりがあります:

① 噛む力(咀嚼力)の評価と改善

入れ歯が合っていない、歯が抜けたまま放置している、虫歯や歯周病で噛むと痛い──こうした状態では、嚥下機能が保たれていても食べられません。歯科では、残っている歯のチェックや入れ歯の調整・作製を行い、「噛める口」を取り戻すサポートをします。

② 唾液の分泌と飲み込みやすさの関係

口腔乾燥(ドライマウス)になると、食べ物をまとめて飲み込むのが難しくなります。歯科では、唾液の分泌を促すマッサージや保湿ケアを通じて、飲み込みやすいお口の環境づくりを行います。

③ 口腔機能のリハビリ

お口の筋肉(舌・頬・口唇など)のトレーニングを通じて、飲み込みや発音、表情などの機能改善を目指す「口腔機能訓練」も歯科で実施できます。これは、歯科衛生士や言語聴覚士と連携して行われることもあります。

■ 歯科でできる具体的な取り組み

歯科では、嚥下調整食を必要とする方への支援として、以下のようなサポートを行っています:

● 口腔機能の評価

「舌の動き」「発音」「食べこぼしの有無」「唾液の状態」などをチェックし、お一人おひとりに合った口腔ケア計画を立てます。

● 専門職との連携

必要に応じて、管理栄養士や言語聴覚士、介護職、主治医と連携し、包括的に食支援を行います。地域の多職種連携会議に参加している場合もあります。

● 嚥下に配慮した入れ歯の作製

入れ歯が大きすぎる、動いてしまう、痛みがある――このような場合、飲み込みの妨げになることもあります。しっかり噛めて、かつ飲み込みやすい設計を心がけています。

● ご家族へのアドバイス

ご自宅での食事介助のポイントや、市販の嚥下調整食の選び方、調理時の工夫などもわかりやすくご説明いたします。

■ 嚥下調整食を支える「お口の健康管理」

「食べる力」は、全身の健康に大きな影響を与えます。高齢になっても「自分の口でおいしく安全に食べる」ことは、生きる喜びにもつながります。

しかし、どれほど食形態に気を配っても、口腔内に汚れが溜まっていると、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。嚥下調整食を安全に取り入れるためにも、定期的な歯科検診と専門的な口腔ケアは欠かせません。

■ まとめ

嚥下調整食は、単なる「やわらかい食事」ではなく、患者さんの生活の質を守るための大切な食支援です。そして、その効果を最大限に引き出すためには、歯科のサポートが必要不可欠です。

口腔機能のチェックや、入れ歯の調整、食べる力を育むトレーニングなど、一緒に「食べる楽しみ」を守っていきましょう。